Giovana Fleck

Aterrar. Expulsar. Embranquecer. Em Porto Alegre, a trajetória de não pertencimento dos pobres, em especial dos negros, tem em comum uma série de aspectos. Os que tiveram de dar lugar aos migrantes brancos na Colônia Africana, os que se viram arrancados da Ilhota e levados à Restinga, sem água, luz ou transporte, os que acabaram esmagados no território de seus antepassados até só sobrar uma rua. O contexto que envolve o envio dos mais pobres a uma periferia cada vez mais distante, ocultos, invisíveis, pode ser contado por inúmeros vieses. Aqui, escolhemos dar voz a alguns personagens que narram, em um fio tramado a partir de suas histórias pessoais, um processo que, ainda hoje, molda Porto Alegre.

Elvira

“Pra onde é que levaram minha casa?”, perguntou Dona Elvira a um dos oficiais encostados no caminhão. Ao voltar do trabalho, com o filho de sete meses no colo, ela se deparou com um vazio na rua, onde antes ficava uma casa de madeira com cinco cômodos pequenos.

Elvira tinha 23 anos quando foi removida do então Complexo da Ilhota, em Porto Alegre. “A Prefeitura entrou, a brigada entrou, o exército entrou e foram levando tudo pro caminhão. Assim, de qualquer jeito mesmo. Foram levando pro barro vermelho”, ela recorda.

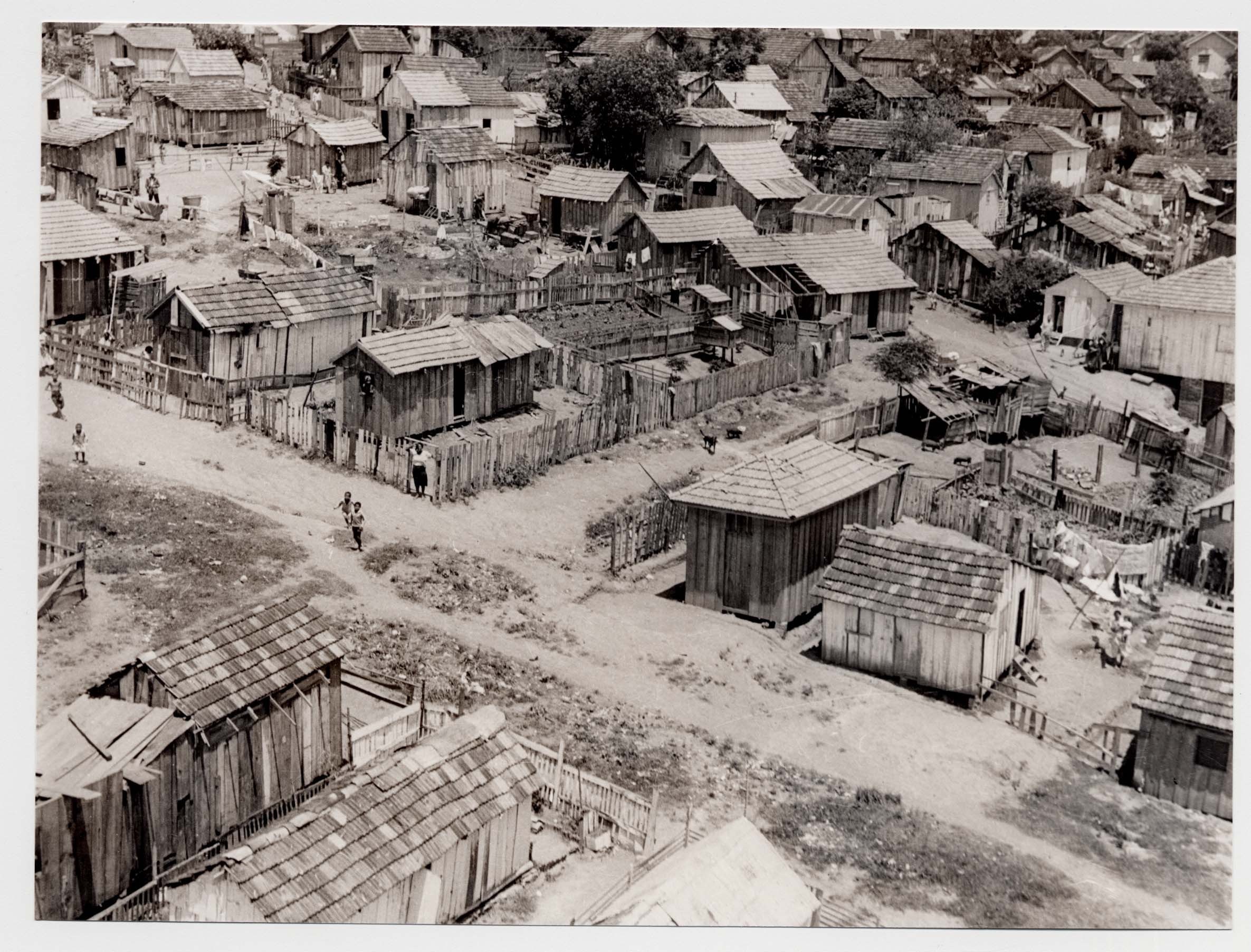

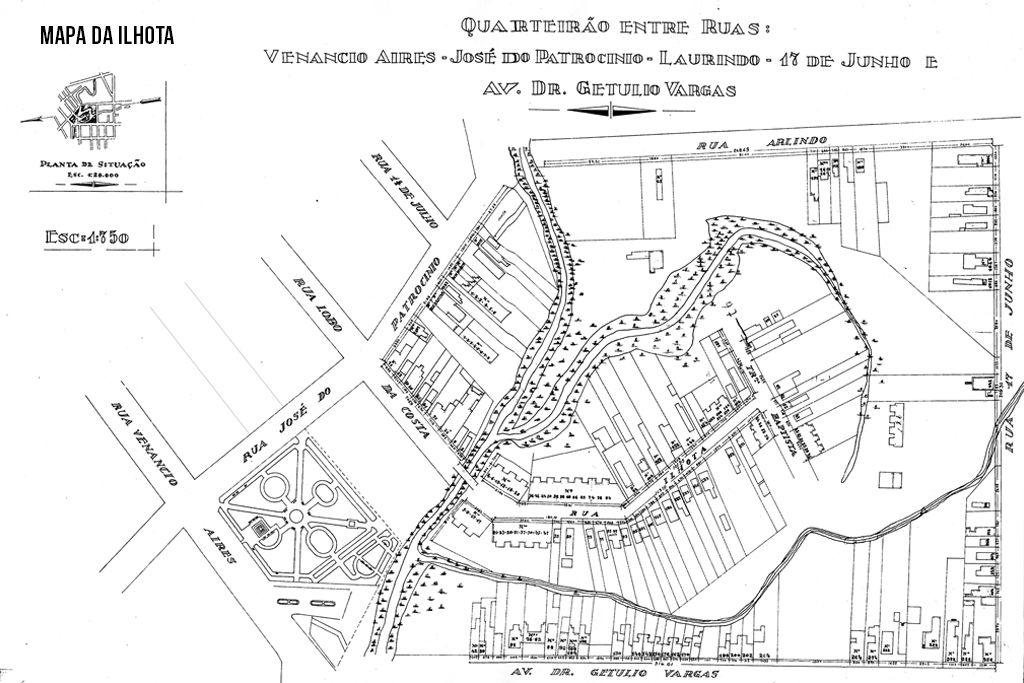

A Ilhota diz respeito a um conjunto de alguns milhares de residências em madeira, com teto de zinco, divididas em 23 pequenas vilas. Ocupava o terreno que, hoje, vai da Praça Garibaldi (na esquina das avenidas Venâncio Aires e Érico Verissimo) até a Av. Ipiranga. Também abrangia a área entre a Av. Gal. Lima e Silva, e a Av. Getúlio Vargas. Segundo Aldovan Moraes, sociólogo do Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre (Demhab), a Ilhota se baseava, principalmente, em duas ruas. “Teve uma troca entre as ruas Olavo Bilac e Lobo da Costa. Em 1911, aproximadamente, a curva da Rua Lobo da Costa, cruzando o arroio, passava a se chamar Rua Ilhota. E o final da Rua Ilhota tinha um esquema de cruz, um formato de “T”. O “T” era chamado de Travessa Baptista. Logo, a Rua Ilhota era o segundo nome de uma via. O que estivesse dentro da região [Ilhota] era Rua Ilhota e Travessa Baptista, e o que estivesse fora era Lobo da Costa, atual Olavo Bilac. A Rua Ilhota era, simplesmente, a continuação ou final da Lobo da Costa”, explica.

O sociólogo sugere que os habitantes iniciais da Ilhota eram proprietários que adquiriram terrenos ali no início do século XX, em loteamentos definidos pela Prefeitura. Os primeiros “invasores” tenham chegado a partir de 1910, eram “os pobres do próprio município”. Segundo Aldovan, até 1945 havia poucas vilas irregulares em Porto Alegre: “A Prefeitura só começa a se preocupar com isso mesmo na segunda metade dos anos 1940, não existe problema antes disso. Existe, mas não era considerado um problema. Numericamente falando, o percentual de invasões anterior a 1945 não é importante. Era um assunto irrelevante”.

Aldovan muda de tom ao se referir ao fim da Ilhota. Em 1967, o Demhab, com a ‘gentil’ ajuda do Exército, retirou centenas de casas da região e levou seus moradores para estrar a recém criada Restinga. Construído no início da era militar, o novo bairro seria considerado “o reduto dos indesejados”.

A região do barro vermelho era exatamente o que o nome vendia: barro vermelho. Nem luz, nem água, nem comércio, nem hortas, nem indústria – nem trabalho. Não era uma vila, uma granja ou um loteamento. Era um deserto. “Quarenta minutos de jipe e quarenta centavos novos no ônibus”, descrevia reportagem da época. O único problema é que o ônibus saía de lá pela manhã, às 6h30, e só voltava à noite, às 20h. E era isso, ponto final.

A Restinga, em sua primeira década, não tinha coisa alguma. Tinha gente, e malocas. Os porto-alegrenses chamavam de “Favela da Ilhota”. Havia acabado a vantagem da condução fácil, da proximidade do centro. Acabada a vantagem do comércio camarada da zona, que fiava por semana e até por quinzena. Acabou a novela ouvida no rádio do vizinho, a consulta à Santa Casa, as visitas à feira. Água? Só de oito em oito dias nos primeiros anos, fornecida por caminhões-tanques que enchiam as pipas públicas. Em desespero, muitos moradores tentaram perfurar poços por conta própria. Falharam; só encontraram barro.

Hoje, a Restinga é um dos maiores bairros da Capital, com uma população três vezes maior do que foi projetado inicialmente. Segundo dados do último Censo do IBGE, em 2010, a população da Restinga correspondia a 4,31% do município, o que representa 8,10% da área total de Porto Alegre. A taxa de analfabetismo era de 4,03% e o rendimento médio dos responsáveis por domicílio, de 2,10 salários mínimos – uma das mais baixas da Capital . A média municipal de rendimento é de 5,29.

“Mas e quem é que lembra da Ilhota?”, questiona Dona Elvira.

Gentrificação. Esse é o nome do processo que desencadeou as remoções na Ilhota e resultou em seu esquecimento. É um fenômeno que afeta uma região ou bairro pela alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a população de baixa renda local. “Eu fico me perguntando… Acho que foi quando a elite se meteu ali no meio. [A Ilhota] manchava muito a imagem de Porto Alegre”, diz Elvira.

Jairo

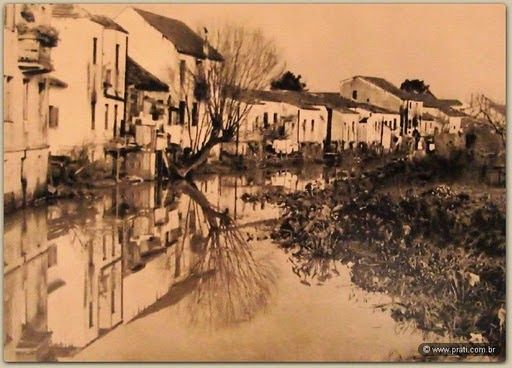

“O que é uma ilha?”, questiona Jairo Rodrigues. É uma porção de terra cercada por água. No caso da Ilhota era exatamente o contrário. Era uma porção de água cercada por terra. “Ali ó! Ali alagava tudo”, Jairo aponta para uma das esquinas. “A água vinha até o joelho, num barral imundo”. Jairo viveu sua infância na Ilhota, de 1947 até 1962 – pouco antes das remoções começarem. No início da década de 60, sua mãe conseguiu comprar um terreno no bairro Cristal, Zona Sul de Porto Alegre. “Nos livramos! Não foi mudança, né, erradicaram a Ilhota”.

Em 1905, a região ilhada surgiu em Porto Alegre. Segundo Aldovan, migrantes do interior e descendentes de escravos começaram a se estabelecer na àrea após obra da Intendência Municipal de Porto Alegre. O intendente José Montaury Leitão (1858-1939) alterou o fluxo de um dos veios fluviais que serpenteava a cidade – muito antes do Arroio Dilúvio canalizado sonhar em existir. Em seu lugar havia o Riacho, apelidado Riachinho, que era o mesmo Arroio Jacareí do século XIX, cujas curvas acentuadas delimitavam uma zona que alagava muito quando chovia.

A obra do intendente criou um vão onde a água mal circulava, tornando-se um berçário de mosquitos que os porto-alegrenses denominaram “braço morto do Riacho”. Segundo Aldovan, seu leito formava uma área cercada de água onde nasceu uma pequena vila. Ao se expandir, acumulou um conjunto de comunidades carentes e ganhou o apelido populhar de Ilhota. Para a Prefeitura, aquilo eram 22 hectares de problemas. Antro de criminosos e de despesas desnecessárias, especialmente com o grande número de flagelados pelas cheias. Foi assim até 1979, quando as escavadeiras municipais retiraram do mapa a imperfeição marcada pela pobreza que existia próximo ao Centro da cidade.

“A vila era tida como maldita”, lembra Jairo. Ele fala de sua infância, das manhãs jogando futebol de meia com os vizinhos e das tardes descendo a Ipiranga – que ainda tinha seus solavancos horizontais – com carrinhos de rolimã construídos com caixas velhas. “E não tinha violência”. Ele olha os prédios em volta. 60 anos antes, a rua asfaltada e com pelo menos um condomínio cercado por quadra abrigava pelo menos 295 pessoas em 87 casas. Na Vila Ilhota (dentro do Complexo Ilhota), Jairo costumava sempre sair com os sapatos em baixo do braço para trabalhar ou ir à escola. “Sapato era caro; tinha que poupar do barral”. A casa em que morava com os três irmãos e a mãe permanecia içada por placas de madeira alguns centímetros do chão. A água ficava ali embaixo o ano todo. Ele e mais dois irmãos tiveram tuberculose. “Mas tinha o posto de saúde perto, então sempre ficava tudo bem”, conta.

Aos 12 anos, Jairo começou a trabalhar. Seu primeiro emprego foi em uma sapataria no entorno da Praça Garibaldi. Ele recorda quando percebeu que morava em uma área insalubre. “É difícil tu te dar conta de uma coisa dessas. Na época eu não achava que tinha coisa melhor”.

Pergunto sobre o Projeto Renascença. “Isso aqui que tu fala?”, ele aponta para os condomínios em volta. “Depois que eles “extirparam o câncer”, aterraram, renovaram… A gente até entendia que tinha que haver alguma ação do Estado na área. Mas a maneira como isso foi feito foi horrível, sabe? Não teve humanidade”. O tom de voz de Jairo muda. Ele conta que o pior foi ter visto o sofrimento de muitos amigos no processo. “Muitas pessoas não entendem isso. Acham que a cidade sempre foi assim, ou que apareceu assim de repente”.

Fabiane

Fabiane Figueiredo Xavier nasceu nas imediações da Av. Luiz Guaranha, cercada por paredões desbotados de construções com mais de um século de história. “Minha bisavó era escrava. Essa é a sexta geração da minha família aqui”. Ela lembra pouco da infância, mas, principalmente, da falta. Falta de água, falta de luz, falta de comida, falta de reconhecimento. “Me lembro também que a comunidade sempre foi unida”. O Areal da Baronesa, onde mora Fabiane, é hoje Quilombo do Areal. Reconhecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em 2013, após um processo lento e burocrático de mais de uma década.

Por estar situado em uma área municipal, um projeto de lei teve que ser aprovado na Câmara Municipal para efetivar o reconhecimento do Quilombo. Em 2015, as terras foram efetivamente entregues, porém, sem a documentação final. É o que falta para coroar o processo. E não há previsão. A Associação Comunitária e Cultural Quilombo do Areal, da qual Fabiane faz parte, ainda não pode garantir a permanência das quase 80 famílias que ali residem.

Fabiane endireita a coluna e coloca as mão atrás do corpo para contar a história de sua comunidade. Seu começo gira em torno de um casal da sociedade porto-alegrense da época. Eles eram fabricantes de barcos. Aristocratas, com alto poder aquisitivo. Possuíam diversas propriedades em Porto Alegre, sendo o Areal da Baronesa uma delas. Em 1888, ano da proclamação da Lei Áurea, eles hospedam Dom Pedro II – que vinha a Porto Alegre fundar a Companhia Carris. Na época, se você hospedasse um membro da realeza e a passagem fosse bem vista, os anfitriões poderiam ganhar títulos de nobreza. O casal então ganhou a alcunha de barão e baronesa do Gravataí.

O barão morre de um mal súbito. A baronesa, não conseguindo gerenciar os bens da família, enlouquece e morre pouco depois. O Areal acaba ocupado por negros alforriados das senzalas próximas, que continuaram fazendo o que fizeram a vida toda: prestar serviços. As mulheres passavam, lavavam e cozinhavam. Os homens, estabeleceram pequenos comércios e hortas. A comunidade era composta pelo casarão e pelas estrebarias – que antes abrigavam os animais e os escravizados.

Anos depois, um caixeiro viajante se estabelece na comunidade e ganha a confiança dos moradores. Ele passa a se apropriar de alguns terrenos, e cobrar aluguéis de quem já tinha sua casa estabelecida. “Ele se aproveitou né, tinha gente que até agradecia”, conta Fabiane. Ele se torna o grande gestor da comunidade. Após sua morte, o território é doado para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

A comunidade, por muitos anos, pagou aluguel para a Santa Casa. “Até que com a desculpa de ‘urbanizar”, ou seja, esbranquiçar essa área, essas avenidas foram sendo retiradas”, afirma a moradora. A única que persiste até hoje é a Luiz Guaranha. Após as retiradas, os remanescentes começaram a se organizar, em especial as mulheres da comunidade, para garantir direitos aos seus filhos. Desse grupo, surgiu o que hoje é a Associação de moradores. Fabiane destaca a importância da permanência da comunidade no local. “Nós estávamos aqui antes de todo esse entorno mais luxuoso chegar. Antes da Cidade Baixa e do Menino Deus”.

Sujos, feios e imundos

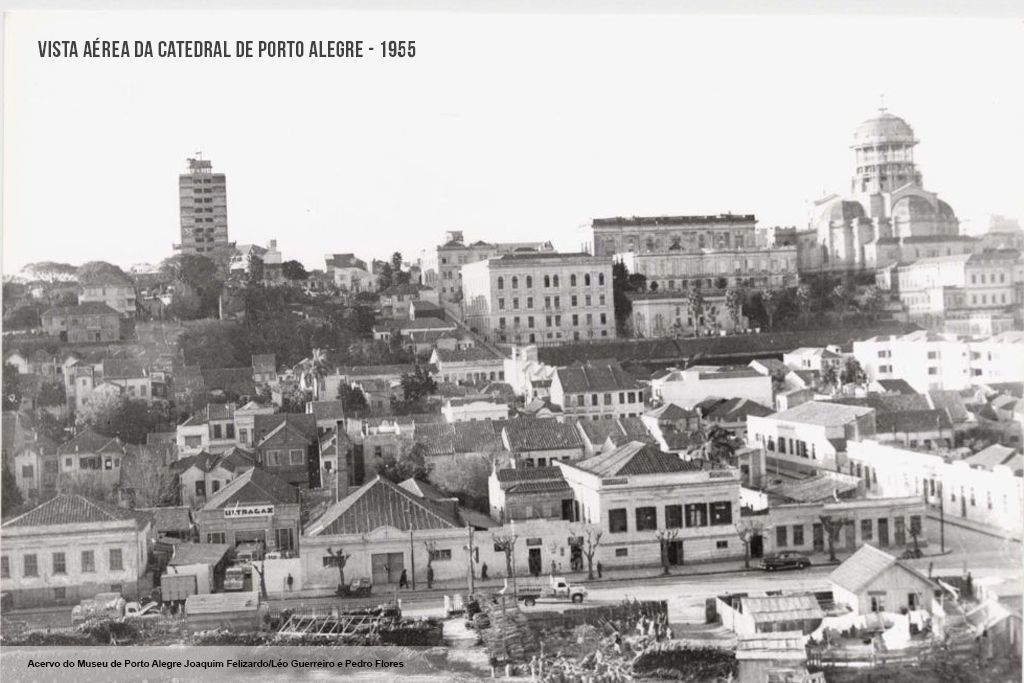

A jurista e urbanista Betânia Alfonsin é um dos nomes que luta, por meio de sua pesquisa que cruza direito urbanístico e história, para que as transformações de Porto Alegre não sejam esquecidas. Ela lembra que o primeiro movimento de expulsão pode ser evidenciado com a construção da Catedral Metropolitana, também conhecida como a Antiga Matriz – erguida em 1794 sob território antes ocupado por açorianos recém chegados. Em um Brasil ainda escravista, os imigrantes pobres compunham a massa a ser removida para que o Centro pudesse servir às elites da época.

“Depois, o grande ciclo continuou com a construção do viaduto da Borges”, afirma. O Viaduto Otávio Rocha seria o exemplo fortificado de políticas higienistas. Desde o início do século XX, a Prefeitura se incomodava com o Beco dos Paranhos, onde se localizavam os principais cortiços e bordéis da região central. Sob o pretexto de melhorar a circulação, a obra mítica escavou um buraco e ergueu pilares para que bondes, carroças e alguns poucos veículos pudessem passar com tranquilidade. Enquanto isso, os sujos, feios e imundos se dispersaram sem lar pela Capital.

No entanto, deve-se levar em consideração que Porto Alegre foi a primeira cidade do país a ter um Plano Diretor. Isso significa que sim, existia preocupação em estabelecer uma cidade minimamente regulada em termos de ocupação urbana para benefício da população. Mas não da população como um todo. Para Betânia, dentro de Porto Alegre, o racismo está evidente em aspectos históricos da própria formação da cidade como conhecemos hoje.

Em 1914, o arquiteto João Moreira Maciel (1877-?) propôs um projeto que tentava organizar o crescimento da cidade, o Plano Geral de Melhoramentos. Muitos pontos saíram da cabeça de Maciel, como a Perimetral Loureiro da Silva, a Av. Mauá (que era Av. do Porto), Av. Júlio de Castilhos e a Av. Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio). Porém, a população negra e pobre, como lembra Betânia, nunca esteve em evidência nos projetos.

O Bairro Colônia Africana, por exemplo, surgiu no final do século XIX como uma junção de territórios ocupados por populações oriundas do antigo sistema escravista. Mas muitas pessoas só ouviram falar dessa região como bairro Rio Branco. O nome não vem em vão: após uma gradual invasão de imigrantes, a Prefeitura concedeu, em 1959, o “branqueamento” nominal definitivo.

Na última década dos anos 1800, a substituição da mão de obra escrava pela europeia mostrava-se clara e brutal em Porto Alegre. A Colônia então virou refúgio também para imigrantes pobres e oriundos do campo, que compartilhavam com os negros a realidade da exploração. Mas, apesar dos fatores que aproximavam esses dois grupos, registros policiais da época, final do século XIX e início do XX, indicam uma grande disputa de moradia que acabaria por separar brancos e negros. No final, o Rio Branco permaneceu para os europeus, obrigando os negros – após visitas do Departamento de Inspeção Sanitária – a abandonar suas moradias e migrar com certa constância dentro da cidade.

“Na Colônia não tinha mais casa, o Centro era só para as elites, a Ilhota depois acabou com os dias contados. E era isso, não tinha um espaço da cidade que fosse negro e que os brancos não viessem incomodar. Até criarem a Restinga”, explica o especialista em habitação social e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Carlos Ribeiro Furtado.

“Gentrificação é um termo um pouco banalizado hoje. Se fala em revitalização, mas não se diz nada”, afirma. Segundo ele, é um processo relativo unicamente ao privado, por subentender uma recuperação de valor. A gentrificação é um processo histórico percebido no Brasil inteiro. “Não dá para generalizar, cada processo é característico de sua região”, reconhece Carlos.

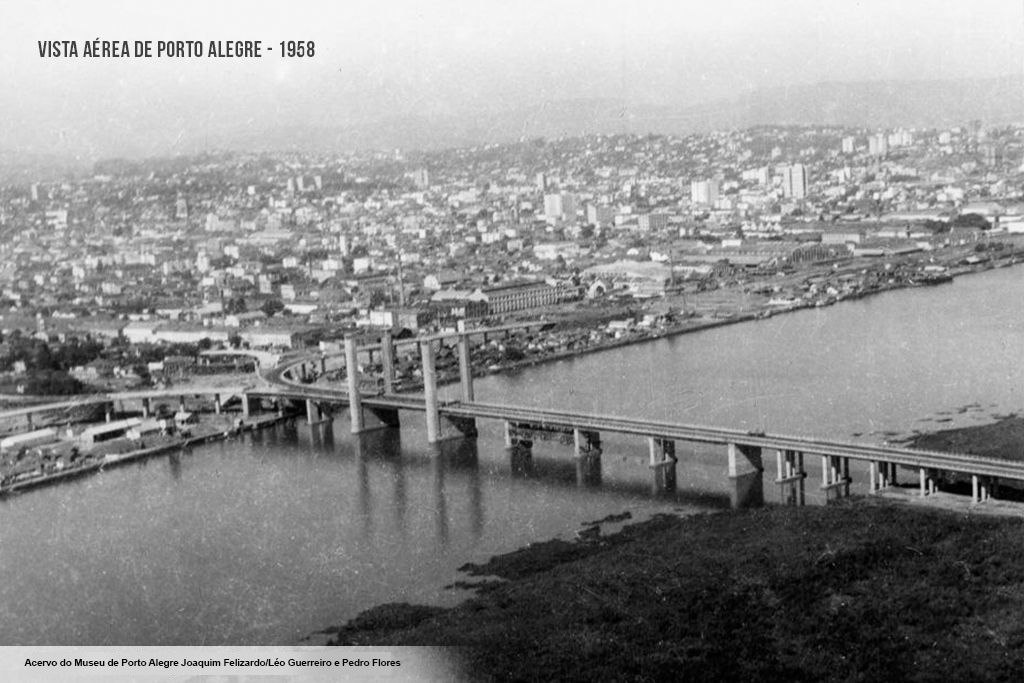

Até a década de 1960, com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), vilas pequenas rodeavam os bairros de Porto Alegre. Eram vilas de prestadores de serviços – pessoas que ainda podiam ir e voltar a pé do trabalho. Em 1964, com o início da Ditadura Militar, começa a haver uma grande quantidade de recursos para o setor imobiliário.

Até 1968, 80% dos financiamentos do BNH eram destinados para a recuperação de vilas. Um ano depois, o Banco passa por uma grave crise estrutural. “Ele fazia o investimento, mas não tinha o retorno do capital”, explica o arquiteto. “Não sei o que eles esperavam, eram pessoas pobres, sem recursos para pagar as prestações”. Logo, eles decidiram mudar de público-alvo. Após 68, 80% dos financiamentos do BNH foram dirigidos para as classes média e alta. Naquela época, Carlos realizou entrevistas para sua dissertação de mestrado com os empresários do setor imobiliário de POA: “Era tanto dinheiro enfiado pela goela que eles não sabiam o que fazer”, afirma.

As áreas ocupadas pelas vilas eram centrais, valorizadas. Assim, começa uma campanha de retirada desses moradores irregulares de áreas centrais e construção na periferia. O Projeto Renascença começa a ganhar suas primeiras delimitações.

A Restinga foi adquirida pelo poder público municipal para arcar com esse excedente populacional. A ideia era levar a indústria para lá para garantir emprego aos novos moradores. “Mas a Restinga, no início, foi esse horror – sem água, luz, transporte. Uma porção isolada do resto de Porto Alegre”. De tão precária, algumas pessoas começam a migrar novamente. “As vilas Dique e Nazaré, por exemplo, têm início com os moradores dissidentes da Restinga”, conta Carlos.

O pesquisador afirma que o setor imobiliário é o que mais garante recursos, especialmente em momentos de crise. Além disso, ele preza modernização. “É tudo que as pessoas querem ouvir”. O apelo dos militares, no final do governo de Jango, foi atender às demandas das camadas mais pobres. “ ‘Precisamos curar as feridas dos trabalhadores’, era todo um discurso para justificar a criação do BNH, por exemplo”.

E por que a construção civil? “Porque ela atende uma gama enorme de trabalhadores – pega desde a pessoa que não sabe fazer nada até arquitetos, engenheiros. Ela movimenta, também, diversas indústrias: olaria, fábrica de vidros, esquadrias e por aí vai. Além de dar a casa, tanto esse projeto quanto o Minha Casa, Minha Vida propuseram aquecer a economia. A construção civil atende bem momentos de crise”, responde.

Hoje, as coisas estão mudando novamente. Em sua origem, o termo ‘gentrification’ nasce como retorno das classes médias que moravam no subúrbio inglês para o centro, expulsando os pobre para a periferia. No Brasil, o processo se dá como a expansão das áreas ocupadas pelo ricos, expulsando os pobres e criando novas periferias. “E parece ser uma constante, que na verdade é uma máscara”. Carlos utiliza o exemplo do bairro São João. “Já começou a ser chamado de “baixo Moinhos de Vento” – o que é um descaracterização absurda da região. São João tem estigma de indústria, de periferia. É uma embalagem criada para vender”.

Sérgio

Família Fidélix é como se denomina a comunidade localizada na região do bairro Cidade Baixa, na Rua Otto Ernest Maier, limitada por um lado pela Rua Sebastião Leão e do outro pelo Hospital Porto Alegre. Com 32 famílias, na sua maioria egressa da cidade de Santana do Livramento, a comunidade foi fundada há cerca de 25 anos, na década de 1980.

Os fundadores Sérgio Ivan Fidélix, Milton Waldir Teixeira Santana e Hamilton Correa Lemos vieram para Porto Alegre nesta mesma década. Encontravam-se nos mesmos lugares de lazer, um bar situado na Rua Lima e Silva (as casas desta rua têm seus fundos voltados para a Rua Otto Ernest Maier), e acabaram ocupando o espaço que, segundo seus relatos, era um “mato só”. Poucos anos antes, a região de plantas altas e chão lamacento atendia pelo nome de Ilhota – ali, mais especificamente, se localizava a Vila Araquilândia.

Após as expulsões provocadas pelo Projeto Renascença, o que sobrou da Ilhota foi então ocupado pelos integrantes da Comunidade Família Fidélix, que construíam suas moradias, nas décadas posteriores 1980 e 1990, constituindo lugares de lazer como o campo de futebol. “Só um morador da Ilhota tinha permanecido. Ele abriu um estacionamento, lembro bem. Foi o que sobrou. O resto é o que tem hoje”, afirma Sergio, descendente direto dos fundadores da comunidade.

A Prefeitura só entrou em contato com a comunidade através de ações de despejo. “Em dez dias vamos remover vocês, em sete dias, em cinco dias… Nós carregamos essas notificações como medalhas”, diz Sergio. “Vencemos todas as batalhas”. Durante a gestão do ex-prefeito Alceu Collares (1986-1988), a área foi doada para a comunidade. Porém, em 2006, uma ação de despejo foi protocolada. Seis famílias saíram do local. Só voltaram sete anos depois, graças ao programa Brasil Quilombola. “Aqui é uma resistência negra. Contra tudo e contra todos”.

Sérgio afirma que, se não fosse a presença da Família Fidélix, não haveria mais nada associado à cultura negra na região. “A gente veio dormir em cima de uma história”. Em 2003, a comunidade começou a reconhecer isso através de ações de resistência. “Foi o que nos deu fé para permanecer e brigar pelo território”.

Para ele, a história do povo negro se interliga, e todo mundo precisa ter isso plenamente esclarecido. São 125 pessoas, em 35 famílias no quilombo que, assim como os antigos habitantes da Ilhota, dependem de moradia central. “Quase todos trabalhamos por perto, muitos nem utilizam transporte público para se locomover. A luta é para termos nosso local, contarmos nossa história e deixar para as outras gerações um local que conta a história do negro”.

De 2003 à 2017 dois quilombos foram titulados no Rio Grande do Sul. Existem pelo menos outros 50 territórios em análise, segundo dados do Incra. Quando surgiu, o Brasil Quilombola pretendia agilizar os processos e reconhecer pelo menos duas comunidades ao ano. “Te leva a crer que é o racismo mesmo que não deixa o processo avançar, a busca pelo reconhecimento”, conclui Sérgio.

Elvira, Jairo, Fabiane, Sérgio, Elza, Vanderlei, Angélica e mais alguns milhares

Enquanto caminhamos pelo entorno do Ginásio Tesourinha, Jairo aponta para uma das esquinas. Ali ficava o armazém onde comprava a maioria dos “secos e molhados” dentro da Ilhota. “Pra cá, morava o Lupicínio, mas era uma casa de alvenaria”. Pergunto se ele sente saudades. “Não”, responde categórico. “Quer dizer, saudades dos amigos, pessoas honestas, sérias. Não da vida”, completa.

Ilhota, minha favela moderna,

Onde a vida na taberna

É das melhores que há.

Ilhota, arrabalde de enchente

E que nem assim a gente

Pensa em se mudar de lá.

Ilhota, do casebre de madeira,

Da mulata feiticeira,

Do caboclo cantador.

Ilhota, a tua simplicidade

É que dá felicidade

Para o teu pobre morador.

Na tua rua,

Joga-se em plena esquina.

Filho teu não se amorfina

Em sair pro batedor.

Nem mesmo a “justa”

Vai visitar seus banhados,

Pra não serem obrigados

A intervir em questões do amor.

Samba ‘Ilhota’, de Lupicínio Rodrigues

Em determinado momento, ele afirma ter feito uma auto-lavagem-cerebral para se esquecer do pior – em especial, dos anos de remoção. “Mas faço questão de contar essa história. Lembrar do barro nos joelhos, do pó quando o barro secava. E da solidariedade, muita solidariedade ali dentro”. Para ele, a destruição da Ilhota supõe a perda de identidade e cultura de uma comunidade. “Foi pra desmemoriar as gerações que vieram depois”.

E a memória, em si, é a constante em quase todos os relatos que acompanhamos. Para Fabiane, está na preservação física e espacial da história onde foi criada. Para Sergio, está na luta pela permanência. “Nós criamos uma sociedades à parte, e alimentamos esse formato cotidianamente”, descreve Carlos. “Cria-se cidades-dormitório; o controle em Porto Alegre aumenta de tal forma que as pessoas se sentem mais seguras fora da cidade”. Ele explica que, na nossa sociedade, impera o pensamento modernista: demolir o antigo para construir o novo. E essa sociedade discrepante é resultado de um planejamento muito mal feito. Ele cita o famoso arquiteto Le Corbusier: são as pessoas que criam o ambiente, não o contrário. E é essa lógica que milhares de pessoas historicamente categorizados como periféricas lutam para inverter. “É o nosso lugar. É o lugar dos nossos antepassados. E é aqui onde faz sentido a gente ficar. É o nosso pertencimento”, resume Fabiane.

26 respostas em “‘Extirparam o câncer’: o olhar de quem não se vê no direito de pertencer à cidade”

Importante material histórico. Trabalho de grande valor num ano em que se debate o PPDUA num tempo que a sanha imobiliária é atroz e às vésperas da votação no STF relativo as terras quilombola. Parabéns. Fantástico trabalho de pesquisa e imagens.

Obrigada, Stela! Continue acompanhando as outras reportagens que serão divulgadas ao longo da semana 🙂

Parabéns à repórter Giovana Fleck e quem mais trabalhou nesta matéria.

Grande resgate da história e, acima de tudo, mostra a realidade sob o ponto de vista de quem foi excluído.

A segregação sempre tem uma justificativa, mas em última instância o preconceito é que permeia tudo.

Parabéns à repórter Giovana Fleck e quem mais trabalhou nesta matéria.

Grande resgate da história e, acima de tudo, mostra a realidade sob o ponto de vista de quem foi excluído.

A segregação sempre tem uma justificativa, mas em última instância o preconceito é que permeia tudo.

Excelente trabalho.Verdadeira aula de História. Precisamos conhecer a história da cidade e das pessoas que ajudaram a construí-la mas que, de forma violenta foram impedidas de usufruir do que ajudaram a construir. Relatos importantes que nos levam a questionar os motivos pelos quais a política de habitação nunca leva em consideração o fato de que moradia não é apenas a casa, mas também toda a infraestrutura necessária ao pleno desenvolvimento e bem-estar da pessoa, tais como: água, luz, transporte acessível, escola, postos de saúde, comércio, etc. Tirar as pessoas de um local onde ela tem suas referências e colocá-la noutro sem as mínimas condições, é privá-la do seu desenvolvimento. Enfim, um trabalho que nos mostra o poder da classe dominante, sempre no interesse do capital e o descaso para com a população menos favorecida.

Grande e lúcido trabalho. Tenho lido, andado, pesquisado muito Porto Alegre. Vamos divulgar este material, pois nossa História não pode ser apagada.

Parabéns pelo trabalho!

Sou arquiteta e não tinha conhecimento desta história tão forte dos moradores da cidade onde nasci e vivi.

Muito importante resgatar esta história, temos um compromisso, uma dívida com este povo que também ajudou a construir a capital do Estado e foi e é tão discriminada!

Obrigada!

Excelente matéria. Importante registro e recapitulação histórica. Também excelentes os registros em vídeo MALDITOS no canal do YouTube.

esse tipod e reportagem me leva a ter fé no jornalismo. Nao exatamente pelo conteudo mas principalmente pelo empenho em fazer uma materia bem feita!

Importante material acerca da Porto Alegre (mas que poderia ser tantas e tantas outras grandes cidades) de ontem e hoje, e que também nos dá dica para o amanhã. Não é de agora fico pensando neste processo de gentrificação pelo qual o 4˚ Distrito está passando. Me criei ali, não sabia dessa coisa de ‘Baixo Moinhos de Vento’ no bairro São João. Esses dias andei de carro pelas paralelas e perpendiculares da Av Farrapos, Voluntários da Pátria e Cristóvão Colombo. Tem muita casa de gente idosa, pobre, trabalhadora, puta, cafetão, operário. Na Farrapos, prédios com apartamentos vagos, pé direito alto, puta estrutura. Casas sobrado, grandes, amplas. Ruas arborizadas. As lojas de carro, que ali habitavam os dias, tão indo embora. Os puteiros, em sua grande maioria, também. Resiste o comércio paralelo e informal do sexo. Junto à criatividade e ao interesse público, amplificado pela (pouca) distância do centro da cidade e o seu fácil acesso, bem pelo fato de ser um dos poucos lugares que ainda sobra perto deste mesmo centro para se verticalizar e se apropriar da paisagem do Guaíba, vem o efeito colateral. Dou 10 anos e os bairros São Geraldo, Floresta e parte do São João e Navegantes serão lugares caros e mais do que badalados, serão cults. Esse povo que hoje lá mora ou trabalha, será expulso para uma nova periferia (ou se empilhará em alguma que já existe) e as suas antigas casas se tornarão em grandes coworkings ou repúblicas. Daqui 30, 40 anos, esses novos moradores serão velhos e se dirão ‘tradicionais’, nativos daquele local. Irão reclamar do barulho do local, do som alto que sairá das caixas de som dos carros falantes tocando o novo grito das favelas (se elas ainda existirem!) ou a última moda universitária. Nos galpões que agora ainda são fábricas, casas noturnas serão todos iguais, com seus lanches gourmet (polenta gourmet, aipim frito gourmet, ovo de codorna gourmet) e pessoas gourmet, que ouvirão funk-retrô-90/00 e os discos clássicos da MPB. No buteco de uma esquina qualquer de um lugar qualquer meus amigos estarão resistindo, tocando seus violões, pandeiros e dando um trago em seus cigarros e um gole em seus copos com a cerveja mais barata.

Muito boa matéria!

Oi, Lucas. A última matéria da série, que será publicada na próxima sexta-feira (18), é justamente sobre o 4° Distrito. Não perde! Abraço e obrigada pelo comentário.

Importante material sobre a história de uma região da cidade, pessoas sofridas e que lutam para manter sua dignidade. Parabéns Giovana Fleck!

Um vasto material histórico, apontando os caminhos e descaminhos para um novo bairro ou vila. Onde prevalece o movimento de negros e pobres para fixação das elites na GENTRIFICAÇÃO de Porto Alegre.

Excelente trabalho, bem elaborado, de bastante fôlego. Será que não caberia uma linha de tempo e talvez mapas bem claros? Porque há muita informação. Parabéns, estou recomendando.

Oi, Guilherme! Chegastes a ver a linha do tempo e o mapa – com todos os pontos citados ao longo das 5 reportagens que compõem a série – que estão logo mais acima, dentro da matéria? Abraço e obrigada pelo comentário.

Excelente matéria! Depoimentos claros e precisos sobre a “higienização” de nossa cidade. Primeiro jogaram as pessoas na periferia, mas hoje, a elite já está de olho na ´periferia”. Daí me pergunto: Existirá vida, “pós” periferia?

Excelente trabalho de resgate de uma época e que auxilia na luta das pessoas que residem e lutam nos quilombos dessas áreas . Parabéns !

Parabéns SUL21,Giovana Fleck, e a todos que participaram desta matéria!

Excelente reportagem, vêm ao encontro de uma preocupação de artistas visuais que frequentam o Atelier Livre da Prefeitura junto à Vila Lupicinio e o território da Ilhota. O Atelier é um espaço de arte inserido neste local, mas não é frequentado pelos moradores da comunidade. Isto tem levado um grupo de artistas a saírem do Atelier para trabalhar na praça, na Ilhota, para se aproximarem, conhecerem os moradores e tentar estabelecer uma ponte entre a comunidade e a entidade. Esta aproximação gerou várias intervenções, conhecimentos, solidariedades, amizades, mas o Atelier ainda continua um estranho no ninho. Parabéns pela brilhante matéria.

Ótima matéria, sempre agregando conhecimentos!!!!

Muito bom esse esclarecimento, nas tvs, nas revistas mostram uma PoA super branca, sem resquício dos primeiros trabalhadores dad fazendas dos escravagistas. Querem sumir com os negros a todo custo. Todos os direitos devem ser garantidos aos quilombolas.

[…] ‘Extirparam o câncer’: o olhar de quem não se vê no direito de pertencer à cidade (E… […]

Parabéns! Matéria jornalística de primeira linha.

[…] contado por personagens que vivem a luta diária pelo pertencimento à cidade. Assim, participarão Fabiane Xavier, membro da Associação Comunitária e Cultural do Quilombo do Areal e José Araújo, líder […]

Quero aqui externar meu agradecimento(ainda que tardio) à grande jornalista Giovana Fleck pelo excelente documento , no qual colaborei dando meu depoimento e resgatando uma parte da historia de Porto Alegre, que estava debaixo do tapete. Obrigado Giovana Fleck.

Oi, Jairo! Muito obrigada pelo comentário 🙂 Fico muito feliz que tu tenhas gostado! Obrigada pela parceria. Abraços